Depression ist eine Volkskrankheit, die mit die höchsten Zuwachsraten hat (Weltgesundheitsorganisation).

Jede vierte Krankschreibung in Deutschland hat direkt oder indirekt mit Seelenstress zu tun. Die Krankheit trifft immer häufiger auch Männer und Frauen in jungen Jahren. Äußerlich fit, fleißig, karrierebewusst, aber innerlich erschöpft, hoffnungslos, voller Ängste.

Warum ist das so?

Was kennzeichnet die Depression, von der alle reden und zu der sich nur wenige offen bekennen?

Warum vertragen manche Menschen Stress, Überforderung, Frustrationen besser als andere?

Häufigkeit:

| Risiko einer nachfolgenden depressiven Episode bei schwerwiegenden Lebensereignissen in einer Bevölkerungsstichprobe (Prospektivstudie) (nach Brown et al. 1995) | |

| Art des Lebensereignisses |

Risiko in % |

| Erniedrigung/ Demütigung: Trennung |

34 |

| Erniedrigung/ Demütigung: Delinquenz anderer |

19 |

| Erniedrigung/ Demütigung: Abwertung durch andere |

38 |

| als ausweglos empfundene Situation |

34 |

| Alleiniges Verlusterlebnis: Tod einer nahe stehenden Person |

29 |

| Alleiniges Verlusterlebnis: Selbst herbeigeführte Trennung |

11 |

| Alleiniges Verlusterlebnis: Anderer bedeutungsvoller Verlust |

7 |

| Alleiniges Verlusterlebnis: Weniger schwerwiegender Verlust |

2 |

| Alleinige Gefahrensituation |

3 |

Verschiedene Modelle der Depression

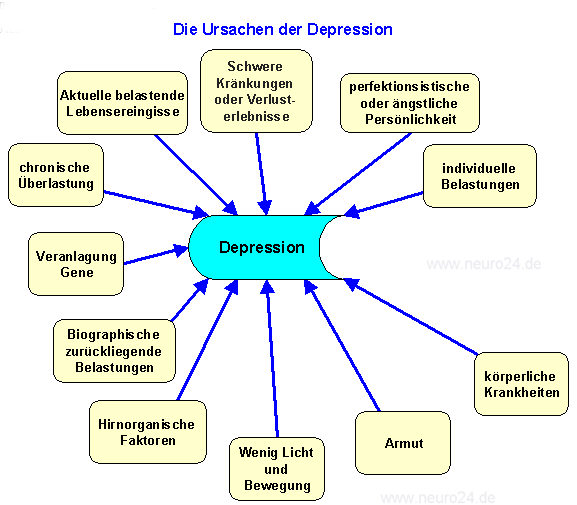

Quelle: neuro24.de

1) Psychoanalytische Theorien zur Depression

(aus M. Wolfersdorf, 1995,):

Unter ätiologischen Gesichtspunkten der Depression hat sich die klassische psychoanalytisch-tiefenpsychologische Sichtweise bis heute nicht verändert. Die Ätiologiehypothese geht aus von einer ,,primären narzisstischen Wunde“, die der später zur Depression disponierte und bei entsprechender Auslösesituation depressiv Erkrankte in seiner Kindheit erlitten haben soll. Der Verlust des Beziehungsobjektes bzw. die Beeinträchtigung einer fürsorglichen, förderlichen und stabilen Beziehung in dieser frühkindlichen Dualunion mit der meist mütterlichen Bezugsperson soll zu Unlustgefühlen, zu Ärger- und Hassgefühlen und zu Kompensationsversuchen mittels oraler Reinprojektion des Liebesobjektes, welches dann jedoch mit Hass und Liebesgefühlen besetzt ist, führen.

G. und R. Blanck sprachen von einer schon bestehenden inneren Bereitschaft zu diesem ,,unglücklichen Affekt“ und meinten, die Disposition für Depression habe ihre Wurzeln im frühen Objektverlust, in dem das Ich noch nicht zur Trauer und zur Auflösung der Ambivalenz und der narzisstischen Verwundung fähig sei.

E. Erikson sprach von einer zu frühen Erfahrung infantiler Ich-Hilflosigkeit und Kubinfine sah die prädisponierenden Wurzeln für eine spätere Depression in einer Fixierung des Kindes in einem Zustand der narzisstischen Einigkeit mit der Mutter.

Zetzel (1961) sah den Verlust der Selbstachtung des Ichs in der späteren Depression als Ursache für komplizierte und qualitativ regressive Veränderungen, wodurch archaische, ursprüngliche Mechanismen auftauchen würden.

Und Melanie Klein (1972) verstand die Depression als eine Wiederbelebung der infantilen depressiven Disposition, die niemals wirklich überwunden worden sei. Als Folgen dieser ,,primären Wunde“ (Wisdom 1967)werden in der tiefenpsychologischen Literatur die sog. orale Fixierung, die anal- sadistische Fixierung sowie das Gefühl der Ich- Insuffizienz angeführt. Orale Fixierung meint eine überstark ausgeprägte Oralität im Sinne einer hohen Zuwendungsbedürftigkeit, was zu symbiotischer Abhängigkeit, zu Trennungs- und Verlustunfahigkeit, zur Überanpassung depressiver Menschen führt, die sich gleichzeitig wegen der ambivalenten Besetzung des introjezierten Objektes durch eine von Zuwendung und Ablehnung gekennzeichnete Beziehungsstruktur auszeichnen. Analsadistische Fixierung meint die Aspekte Aggression gegen das introjezierte verloren gegangene Liebesobjekt und, bei sich entwickelndem strengen Über-Ich, das Auftreten von Schuldgefühlen eben wegen der Hass und Aggressionsgefühle, die abgewehrt und nicht zugelassen werden dürfen.

– Depressive Neurose: Orale Fixierung; starke Abhängigkeit und Trennungsangst; später bedeuten Trennungen immer wieder tiefe narzisstische Kränkung; die dabei auf die anderen Menschen entstehenden aggressiven Impulse werden gegen die eigene Person gerichtet (das Richten der Aggression gegen den anderen würde u.U. noch stärkere Abwendung von diesem zur Folge haben); Selbstanklagen und Selbstmordimpulse werden als Anklagen und Mordimpulse gegen den anderen interpretiert; Hoffmann und Hochapfel: Unbewussten Verlustphantasien wird entweder durch Herstellen …ausgeprägter Abhängigkeitsbeziehungen (der andere soll einem geben, was man selbst vermisst; aber die überzogenen Nähewünsche werden dem anderen zuviel; es kommt zur Trennung; der Depressive ist sich mal wieder seiner Wertlosigkeit bewusst) oder durch Herstellen unbewusster Größenphantasien (die einen selbst wichtig für andere machen, aber auch immer wieder zur Enttäuschung führen, wenn die Realität des Unwichtigseins erfahren wird) …begegnet, um Kränkungserlebnisse zu verarbeiten. => Dieser Weg ist jedoch, wie bei allen Neurosen, ein unzureichender Lösungsversuch; dies führt zu Wut und Aggression; Das rigide Über-Ich des Depressiven kann solche aggressiven Regungen gegenüber anderen Personen jedoch nicht zulassen. Daher besteht die Lösung in der Wendung der Aggression gegen die eigene Person (das eigene Selbst); die Autoaggression ist dann die Ursache für die depressive Symptomatik. Insgesamt werden die Nichtverarbeitung der Trennung von wichtiger Bezugsperson, die Autoaggression des Ich der Depressiven (Introjektion des enttäuschenden bösen Anteils des verlorenen Objektes, die im Selbst attackiert werden), vernachlässigende und bestrafende Eltern, (Überidentifikation mit vermuteten /tatsächlichen Leistungsanforderungen), Scheitern (=> immer eigenes Scheitern), der depressive Grundkonflikt, (Verunsichertes Selbstwertgefühl, primär unsichere Bindung), die Abhängigkeit von äußeren/inneren Objekten ( Idealbildungen) und das Patt zwischen teils verborgender Abhängigkeit und nicht realisierbaren Individuierungswünschen als wesentliche Faktoren der depressiven Vulnerabilität angesehen. Zur psychoanalytischen Theorie der Depression gibt es nur wenige empirischen Belege, der symbolische Verlust wird erst retrospektiv aus dem Vorliegen der Depression erschlossen, es besteht eine mangelnde Vorhersagbarkeit, ob zu viel oder zu wenig orale Befriedigung vorliegt. Es bleibt unklar, warum die Aggression gegenüber dem Liebesobjekt überwiegt und nicht die positiven Gefühle. Es gibt keine Belege, dass Trauernde den Tod einer nahe stehenden Person als Liebesentzug wahrnehmen. In Träumen depressiver Personen überwiegen Verlust und Versagen, nicht Ärger und Feindseligkeit; in projektiven Tests identifizieren sie sich mit Opfern von Aggressionen, nicht mit dem Aggressor.

2) Seligmans Modell der erlernten Hilflosigkeit

Theorie: Macht jemand die Erfahrung, dass sein Verhalten keinen Einfluss auf ein gewünschtes Ergebnis hat, reagiert er mit der Zeit hilflos, d.h. er wird in weiteren Problemsituationen u.U. gar keine Versuche mehr unternehmen, diese zu lösen (auch, wenn sie objektiv lösbar sind);

Reformulierung von Seligman, Abramson und Teasdale:

Die Erfahrung der Hilflosigkeit (das Gefühl, über bedeutsame Aspekte der Umwelt keine Kontrolle ausüben zu können), führt zu emotionalen, kognitiven, motivationalen und vegetativen Veränderungen, deren Merkmale derer der Depression ähnlich sind; Entscheidend ist dabei der Attributionsstil: Das Individuum geht davon aus, dass auch zukünftige Situationen nicht bewältigt werden können und attribuiert dieses Misslingen intern (auf die eigene Person), stabil (über lange Zeit hinweg) und global (über viele Situationen); Dies bedeutet eine Misserfolgserwartung bezüglich zukünftiger Ereignisse und festigt die depressive Verstimmung zusätzlich; Kritik: Es bestehen zwar Korrelationen zwischen Hilflosigkeit und Depression, was aber davon was auslöst, ist noch ungeklärt (möglicherweise können vermehrte Hilflosigkeitserfahrungen zur Entstehung einer Depression beitragen; auf jeden Fall scheint es aber auch logisch, dass depressive Menschen – insbesondere, wenn die Depression mit Selbstanklagen einhergeht – vermehrt dazu neigen, Misserfolge sich selbst zuzuschreiben und für die Zukunft pessimistische Erwartungen zu haben).

3) Depressionsmodell nach Beck

„Negative kognitive Triade“:

1. Negatives Selbstkonzept;

2. Negative Interpretation der eigenen Erfahrungen mit der Umwelt;

3. Negative Zukunftsperspektive;

Beck geht davon aus, dass einer Depression eine kognitive Störung zugrunde liegt; die kognitiven Strukturen Depressiver verzerren die Realität;

Die dysfunktionalen Kognitionen Depressiver sind gekennzeichnet durch willkürliche (negative) Schlussfolgerungen; Generalisierungen (generelle Schlussfolgerungen aus einzelnen Ereignissen); moralisch-absolutistisches Denken; überhöhte Ansprüche an die eigene Person;

Formal laufen diese Kognitionen unfreiwillig, automatisch und wiederholt ab und scheinen dem Depressiven plausibel; die Schemata sind überdauernde, stabile Muster der selektiven Wahrnehmung, Kodierung und Bewertung von Reizen;

Die Schemata entstehen durch belastende oder traumatische Erfahrungen; sie sind durch ein zirkuläres Feedbackmodell gekennzeichnet, in das alle negativen Erfahrungen so eingebaut werden, dass das negative Welt- und Selbstbild erhalten bleibt;

Als belegt gelten dabei, mehr dysfunktionale und negative Gedanken und Bewertungen; mehr Interpretationsfehler und unlogische Gedanken; negative Informationen werden besser erinnert; Kognitionen beeinflussen Befindlichkeit und physiologische Reaktionen, Kausalität unklar (dysfunktionale Kognitionen als Ursache vs. Folge der Depression), Manchmal haben depressive Menschen eine realistischere Einschätzungen als bei nicht-depressiven Personen, Das Ende einer Depression wird nicht erklärt, die soziale Umwelt wird nicht berücksichtigt.

4) Entwicklungen in der Verhaltenstherapie

Eine Vielzahl von Studien zeigt, dass depressive Patienten traurige und allgemein negative Informationen besser im Gedächtnis behalten als Gesunde, gesunde Menschen zeigen darüber hinaus eine Tendenz sich eher positive Informationen zu merken. Wenn depressiven Patienten glückliche Gesichter angeboten werden, werden limbische, subkortikale, und extrastriatale Rindengebiete weniger aktiv als bei Kontrollpersonen, nach erfolgreicher Behandlung gleicht sich dies wieder an. (Am J Psychiatry 2007; 164:599–607) Auch richten depressive Menschen eher ihre Aufmerksamkeit auf negativen Informationen. An sich wenig relevante Informationen finden so eher die Aufmerksamkeit depressiver Menschen. Man nennt dies auch ein „emotionales Bias“. Bei manisch depressiven Patienten scheint dieser Effekt nicht vorhanden zu sein. Nach Untersuchungen mit funktioneller Kernspintomographie scheinen dabei spezielle neuronale Prozesse in den medialen und orbitalen praefrontalen Hirnregionen sowie dem rechten vorderen Temporallappen eine wichtige Rolle zu spielen. Es zeigt sich bei diesen Patienten auch eine Auffälligkeit im Stoffwechsel des vorderen Gyrus cinguli in der Nähe der subgenualen Region. Auffälligkeiten in dieser Hirnregion scheinen für die emotionale Modulation kognitiver Prozesse verantwortlich zu sein. (R. Elliot et al. Arch. Gen Psychiatry; 59; 2002; 597 ff) Im Laufe der letzten zehn Jahre gewannen Befunde zu kognitiven Auffälligkeiten immer mehr an Bedeutung für die Theorienbildung zu affektiven Störungen und Angststörungen. Die Berücksichtigung spezifischer kognitiver Auffälligkeiten erwies sich zudem als äußert wichtig für die Entwicklung wirksamer kognitiv-behavioral orientierter Behandlungsmanuale. Wichtigste Elemente sind dabei: Informationsvermittlung, Aufbau positiver Aktivitäten, Veränderung dysfunktionaler Kognitionen, Verbesserung der sozialen Kompetenz, Verbesserung der Selbstbewertung und die Rückfallprophylaxe. Charakteristisch für dieses Forschungsgebiet ist eine Integration klinisch-psychologischer und kognitionspsychologischer Fragestellungen und Methoden zur näheren Analyse des Zusammenspiels von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozessen sowie Prozessen der Verarbeitung affektiver Information, wie sie sich bspw. in der neu aufgelegten Monographie von Williams, MacLeod, & Mathews (1997) zeigt. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen Probleme der Unterdrückung unerwünschter Gedanken, wiederkehrende negative Gedanken und Erinnerungen und eine damit einhergehende Fokussierung auf die eigene Person und den eigenen Zustand sowie sorgenvolles Grübeln. Eine sich selbst verstärkende Spirale aus negativen Gedanken, gedrückter Stimmung, Rückzugsverhalten und körperlichen Beschwerden wird in Gang setzen: Ein düsterer Gedanke jagt den nächsten, man fühlt sich zunehmend unruhiger und hoffnungsloser, traut sich nichts mehr zu, isoliert sich und gibt die gewohnten Aktivitäten auf. Der Eindruck, sich selbst nicht mehr helfen zu können, wird so immer stärker. Schließlich stellen sich Selbstzweifel und Versagensgefühle ein. Man kommt mit dem Leben nicht mehr zurecht und sieht die Zukunft ohne Hoffnung. Diese Prozesse kennzeichnen viele psychische Störungen, im besonderen aber depressive Störungsbilder. Sie werden als Rumination oder Worry bezeichnet und werden mit einer erhöhten Vulnerabilität für Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen in Verbindung gebracht (vgl. bspw. die Response-Styles Theorie von Nolen-Hoeksema). Zunehmend wird die Reduktion dieser dysfunktionalen Prozesse zum Ziel therapeutischer Interventionen. Ungenügend geklärt sind jedoch noch die Bedingungen und Ursachen ruminativer Reaktionen, die Auswirkungen auf emotionale Zustände, deren Verhältnis zur Vulnerabilität für verschiedene emotionale Störungen und die Veränderbarkeit solcher Prozesse.

5) Stress und Depression biologische Theorien und ihre Hintergründe

Ungebrochen aktuell ist die Forschung zum Zusammenhang von Depression und Stress. Das aktuellste Modell mit den derzeit besten Chancen für eine klinische Realisierung geht von einem CRF-Over-drive als Folge und Mediator eines andauernden, nicht adaptierbaren Stresses aus. Die klinische Konsequenz ist die Entwicklung eines Antagonisten am CRF-l-Rezeptor. Die bisherigen tier- und humanexperimentellen Studien zeigen klar. dass die für die normale endokrine Funktion unabdingbare endokrine CRF-Wirkung, nicht die exzitatorische Wirkung auf verschiedene neuronale Systeme, aber weitgehend blockiert wird. Damit kommt solchen Substanzen eine enorme Bedeutung in der Behandlung von Angst und Depression aber beispielsweise auch beim Alkoholentzug zu. Lange nach der ursprünglichen Entdeckung der Wirkungen des CRF haben bis in die jüngste Zeit hochinteressante Publikationen der experimentellen Verhaltensforschung unser Verständnis für die Bedeutung des CRF erweitert. Interessant für das klinische Bild der Depression ist noch ein anderer Aspekt der „Stress-Achse“, die Glukokortikoid-Rezeptoren (GC-R). Als wesentlicher pathogenetischer Mechanismus in der Depression wird eine Herunterregulierung der GC-R als Folge der erhöhten Kortison-Spiegel angenommen. Besonders in seiner hippokampalen Lokalisation führt dieser Vorgang zu einer Disinhibition der negativen Rückkopplung in der HHNR-Achse. Unter Verwendung von Antisense-RNA konnte im Tierexperiment bereits vor einigen Jahren festgestellt werden, dass eine funktionelle Reduktion der GC-R zu einer Schädigung des Lernvermögens führt. Umwelt und sozialer Status verändern das serotonerge System. In Affenexperimenten konnte gezeigt werden, dass bei untergeordneten Affen der Serotoninspiegel eher absinkt, bei dominanten Affen steigt er erheblich an. Macht man solche Affen Kokainabhängig so greift der dominante auch weniger zur Glücksdroge als der untergeordnete. Depressionen werden nach modernen Theorien der Neurowissenschaften als eine Störung der adaptativen Funktionen des Gehirns aufgefasst.

6) Hypocampusatrophie bei Depression

Depressionen führen im Verlauf der ersten Jahre zu einer Hippocampusatrophie. Dise Atrophie entsteht eindeutig erst im Verlauf der Depression. Möglicherweise hält die Behandlung diese Atrophie auf. EKT verbessert die hippocampale Neurogenese. Die Anzahl der Synapsen nimmt damit zu und die Medikamente haben damit einen besseren Ansatzpunkt. Auch Antidepressiva für sich alleine sollen die hippocampale Neurogenese verbessern. Die Dauer der Erkrankung, Therapieresistenz korrelieren mit der Hippokampusatrophie. Auch andere psychische Störungen wie Zustand nach sexuellem Missbrauch und Posttraumatische Belastungsstörungen gehen mit einer Hippokampusatrophie einher. Ein erhöhter Serumkortisonspiegel, eine Beeinträchtigte Neurogenese und ein verminderter Spiegel von wesentlichen Neurotrophinen im Hippokampus scheinen verantwortlich für die Atrophie. Im Tierversuch lässt sich die Verbesserung der Neurogenese durch Antidepressiva und damit die Erholung des Hippokampus durch eine Strahlentherapie blockieren. Die Hippokampusatrophie ist vermutlich verantwortlich für die neurokognitiven Defizite wie Nachlassen des Kurzzeitgedächtnisses und der Konzentrationsfähigkeit. Neue Methoden der funktionellen Kernspintomographie und PET können Schmerzen und Depressionen ebenso wie deren Linderung durch Medikamente aber auch durch Scheinmedikamente sichtbar machen. Im Gegensatz zur PET- Untersuchung gehend sie mit keiner Strahlenbelastung einher und benötigen keine Injektionen. Sie sind damit bei einzelnen Probanden auch wiederholt einsetzbar und ermöglichen auch die Untersuchung größerer Gruppen von Menschen. Das Verfahren misst die bei Zunahme der Gehinaktivität rasch folgende stärkere Durchblutung. Die bebilderten Ergebnisse zeigen sowohl die Hirnsubstanz dreidimensional als auch die Veränderung der Durchblutung und damit die Stoffwechselaktivität im entsprechenden Bereich. Einzelbilder bilden dabei Vorgänge im 100ms Bereich ab. Es handelt sich allerdings im Gegensatz zum PET um eine nur indirekte Darstellungsmöglichkeit der Gehirnaktivität. Diese neuen Verfahren machen nicht nur deutlich, dass Empfindungen wie Depressionen oder Schmerzen zu nachweisbaren Stoffwechselveränderungen im Gehirn führen, sie lassen auch folgern, dass diese Veränderungen zu einer Umorganisation der Synapsen im Gehirn führen. Längerdauernde Depressionen hinterlassen damit ebenso wie längerdauernde Schmerzen Spuren im Gehirn. Glücklicherweise müssen diese Spuren bei zeitiger therapeutischer Intervention nicht irreversibel sein. Das Risiko besteht aber und ist um so größer je länger eine schwere Depression dauert. – Ein Grund zeitig zu behandeln. Auch angenehme Erfahrungen und eine Änderung der in der Krankheit eingeschliffenen Fehlverhaltensweisen, die in einem Teufelskreis oft die Symptome aufrechterhalten, führen zu substanziellen Veränderungen im Gehirn die den Schaden ganz oder teilweise rückgängig machen können. Dabei sind in der Forschung bereits Verfahren eines Biofeedbacks im Kernspintomographen erfolgreich getestet worden, die Patienten haben dabei die Schmerzen in ihrem Hirn auf dem Bild gesehen und während der Untersuchung gelernt mit gedanklicher Steuerung diese Bilder zu verändern und damit die Schmerzen zu reduzieren. Die Basalganglien spielen im Belohnungssystem des Gehirns (Ich- fühl- mich gut System) eine entscheidende Rolle. Hier besonders der Nucleus accumbens. Dopaminerge Neurone spielen damit beim Glücksgefühl eine entscheidende Rolle. mitbeteiligt ist hier der präfrontale Cortex, der Hippokampus, die Amygdala, das anteriore Cingulum und die Inselregion. Der Hirnstamm spielt eine wesentliche Rolle in der Kontrolle des körpereigenen Opiodsystems. Mit beteiligt ist hierbei auch dass anteriore Cingulum. Eine Aktivierung dieser Hirnregionen ist bei Gabe von Opiaten genauso nachweisbar wie bei eintretender Plazebowirkung. Am deutlichsten ist diese Plazebowirkung für jeden in der alltäglichen Erfahrung sichtbar bei Kindern, die sich verletzt haben. Obwohl eine oft blutende Wunde zurückbleibt, die offensichtlich weh tun müsste, lässt der Schmerz oft schnell nach einem Trost der Mutter nach. Dabei hat die Mutter nicht nur das Kind beruhigt und ihm die Sicherheit gegeben, dass nichts schlimmes passiert ist, sie hat auch für das Kind die Bedeutung des Schmerzes relativiert. Wir Erwachsenen müssen uns meist selbst beruhigen und die Bedeutung des Schmerzes selbst einordnen. Dabei kann es auch ohne Hilfe von außen gelingen, den Schmerz zu relativieren. Nicht nur psychologische Beobachtungen auch funktionelle Kernspinbilder beweisen, dass alleine die Aufmerksamkeit auf ein anderes Geschehen zu lenken (Ablenkung) den Schmerz reduziert.

7) Hypothalamus-Hypophysen-Kortison-System bei Depression

8) Unterschiede in der Entstehung bei früher und später Manifestation.

Eine neue neuseeländische Studie sieht Unterschiede zwischen Depressionen die bei Kindern und Jugendlichen vor dem 15. Lebensjahr beginnen und solchen die erst nach dem 15. Lebensjahr beginnen. In der Studie waren alle die in einem Jahr (1.4.1972-31.3 1973) in einer Provinz geboren wurden bis zum 26. Lebensjahr wiederholt untersucht worden (Geburtskohortenstudie). Nach der Studie ist ein sehr früher Beginn von Depressionen besonders bei Kindern und Jugendlichen anzutreffen, die frühkindliche Hirnschädigungen hatten, Ungeschicklichkeiten in ihren Bewegungen aufwiesen, einen unstabilen Charakter hatten oder bei denen in der Herkunftsfamilie erhebliche psychosoziale oder Verhaltensprobleme bestanden. Diese Auffälligkeiten waren bei denen, bei denen die Depression erst nach dem 17. Lebensjahr auftrat nicht vorhanden. Einzige zahlenmäßig weniger bedeutsame Ausnahme war, dass Menschen die als Erwachsene an einer Depression erkrankten als Jugendliche häufiger Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden waren und etwas häufiger Ortswechsel durchgemacht haben, als ihre gesunden Vergleichspersonen. Nach den Ergebnissen dieser Studie scheinen also Risikofaktoren in der kindlichen Entwicklung relativ früh Symptome einer depressiven Erkrankung zu begünstigen. Andererseits scheinen bei Menschen, die nach dem 17. Lebensjahr eine schwerere depressive Störung entwickeln Faktoren aus der Kindheit weniger bedeutsam. Generell wird davon ausgegangen, dass psychische Störungen die sehr früh beginnen eine ungünstigere Verlaufsprognose haben. Dies gilt nicht nur für Depressionen sondern auch für sehr früh beginnende Hyperaktivitäts- Aufmerksamkeitsstörungen oder dissoziale Entwicklungen. Eine andere neuseeländische Studie die 1265 Kinder einer anderen Geburtskohortenstudie untersuchte, weist darauf hin, dass eine frühe Erkrankung an einer Depression auch ein hohes Rückfallrisiko und auch ein hohes Risiko an einer Angsterkrankung zu erkranken beinhaltet. 2/3 derer, die zwischen 14 und 16 eine depressive Episode hatten, erkrankten bis zum 21.Lebensjahr erneut an einer Depression. Häufiger sind bei den früh an Depressionen erkrankten auch Nikotinabhängigkeit, Alkoholmissbrauch, Schulversagen und allgemein niedrigere Bildungsabschlüsse. Sie werden auch häufiger arbeitslos und bekommen ihre Kinder früher. Auch in dieser Studie zeigten sich besonders häufige psychosoziale Risikofaktoren bei den an jungen Jahren an eine Depression erkrankten. Prävention bei Kindern und in der Familie ist also eine auch gesellschaftlich sehr lohnende Aufgabe in der Krankheitsverhütung.

[amazon template=iframe image&asin=3442153530,3868511326,3923614470,3404616537]