Die Macht des Faktischen

Die „Macht des Faktischen“ ist ein Konzept aus der Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft, das beschreibt, wie bestehende Zustände, Gegebenheiten oder Realitäten eine eigene Kraft entwickeln, die Veränderungen erschwert oder lenkt. Es geht darum, dass das, was bereits existiert, oft als gegeben akzeptiert wird und dadurch Einfluss auf Entscheidungen, Wahrnehmungen und Handlungen ausübt – selbst wenn es nicht ideal, gerecht oder gewollt ist. Der Begriff wird besonders mit dem Philosophen Arnold Gehlen und seiner Institutionentheorie in Verbindung gebracht, hat aber auch in anderen Kontexten Bedeutung.

Kernidee

Die Macht des Faktischen beschreibt die Tendenz, dass bestehende Strukturen, Normen oder Umstände eine Art Trägheit erzeugen, die Veränderungen hemmt. Menschen neigen dazu, das Vorhandene als „natürlich“ oder „unvermeidlich“ zu betrachten, auch wenn es durch historische, soziale oder zufällige Entwicklungen entstanden ist. Diese Akzeptanz kann bewusst oder unbewusst sein und führt dazu, dass Alternativen schwerer durchgesetzt werden.

- Beispiel: Eine Bürokratie, die ineffizient ist, bleibt oft bestehen, weil sie „immer schon so war“ und die Menschen sich an sie gewöhnt haben. Veränderungen würden Unsicherheit oder Aufwand bedeuten, weshalb der Status quo bevorzugt wird.

- Mechanismus: Die Macht des Faktischen wirkt durch Gewohnheit, Anpassung und die Angst vor dem Unbekannten. Sie stützt sich auf die psychologische Neigung, Bekanntes zu bevorzugen (Status-quo-Bias), und auf soziale Strukturen, die Stabilität fördern.

Herkunft und philosophischer Kontext

Der Begriff wird oft Arnold Gehlen zugeschrieben, der in seiner Anthropologie und Institutionentheorie argumentierte, dass Menschen als „Mängelwesen“ stabile Strukturen brauchen, um Unsicherheiten zu bewältigen. Bestehende Institutionen, Normen oder Praktiken entlasten den Menschen, indem sie Entscheidungen vereinfachen. Diese Stabilität führt dazu, dass das Faktische eine eigene Legitimation erhält – es wird nicht mehr hinterfragt, sondern als unvermeidlich angesehen.

- Philosophische Implikation: Gehlen betonte, dass die Macht des Faktischen nicht nur eine praktische, sondern auch eine normative Kraft hat. Was ist, wird oft als das, was sein soll, wahrgenommen. Dies kann Fortschritt behindern, aber auch gesellschaftliche Stabilität sichern.

- Kritischer Blick: Kritiker wie Jürgen Habermas oder Hannah Arendt sahen in der Macht des Faktischen eine Gefahr, da sie unreflektierte Akzeptanz fördert und kritische Veränderungen erschwert. Sie forderten, bestehende Zustände aktiv zu hinterfragen.

Beispiele aus verschiedenen Bereichen

- Politik: Ein autoritäres Regime bleibt an der Macht, weil die Bevölkerung es als „gegeben“ akzeptiert, auch wenn es unterdrückt. Die Macht des Faktischen zeigt sich in der Resignation: „Es ist nun mal so.“

- Gesellschaft: Geschlechterrollen oder soziale Normen (z. B. traditionelle Familienmodelle) bleiben bestehen, weil sie tief verwurzelt sind, auch wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind.

- Technologie: Ein veraltetes Computersystem wird in Unternehmen weiter genutzt, weil die Umstellung auf ein neues System zu aufwendig erscheint.

- Alltag: Menschen bleiben in unbefriedigenden Jobs oder Beziehungen, weil die Veränderung als riskant oder anstrengend empfunden wird.

Psychologische und soziale Mechanismen

- Gewohnheit: Menschen passen sich an bestehende Zustände an und empfinden Veränderungen als störend.

- Soziale Normen: Gesellschaftliche Strukturen verstärken das Faktische, indem sie Abweichungen sanktionieren.

- Kognitive Verzerrung: Der Status-quo-Bias führt dazu, dass Menschen das Bekannte bevorzugen, auch wenn es nicht optimal ist.

- Kosten der Veränderung: Zeit, Geld, Energie oder Unsicherheit machen Veränderungen unattraktiv, selbst wenn sie langfristig besser wären.

Kritik und Gegenstrategien

Die Macht des Faktischen kann Fortschritt blockieren, Ungerechtigkeiten zementieren oder Innovationen verhindern. Um ihr entgegenzuwirken, sind folgende Ansätze hilfreich:

- Kritisches Bewusstsein: Reflexion und Hinterfragen des Bestehenden, z. B. durch Bildung oder Diskussion.

- Experimentieren: Kleine Veränderungen können die Trägheit durchbrechen und Alternativen sichtbar machen.

- Visionen: Klare Zukunftsziele können die Angst vor dem Unbekannten reduzieren.

- Mut zur Veränderung: Akzeptanz, dass kurzfristige Unsicherheiten langfristige Verbesserungen bringen können.

Fazit

Die Macht des Faktischen ist eine unsichtbare, aber starke Kraft, die das menschliche Denken und Handeln prägt. Sie erklärt, warum Veränderungen oft so schwerfallen, selbst wenn sie wünschenswert sind. Indem wir diese Dynamik erkennen, können wir bewusst entscheiden, ob wir bestehende Zustände akzeptieren oder sie herausfordern wollen. Wenn du eine spezifische Anwendung oder einen Aspekt (z. B. politisch, psychologisch) vertiefen möchtest, lass es mich wissen!

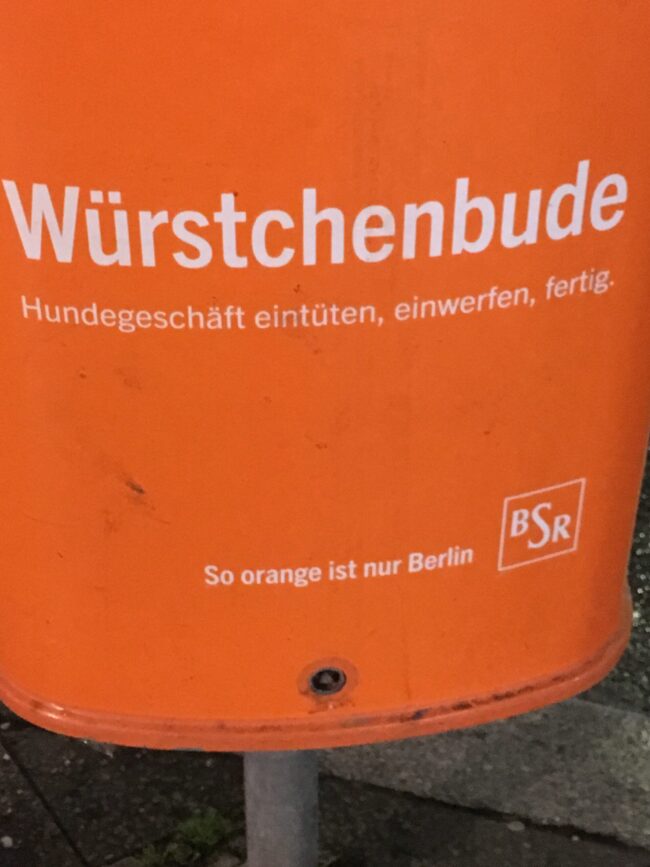

Titelbildquelle: privates Fotos aus Berlin